VR住宅展示場・バーチャル住宅展示場7選!積水ハウスなど住宅業界・メーカーのVR活用事例

2020年から続くコロナ問題に対応した新たな生活様式、新たなビジネスモデルの需要に伴って、今VR(ヴァーチャル・リアリティー)技術の活用が大きく進んでいます。

そのなかでも特に、不動産分野や住宅分野でのVRの活用事例に多くの注目が集まっています。

積水ハウスのように住宅メーカーのモデルハウスとしてVRが活用されるケースや、イオンハウジングのVR住宅展示場、完成前の家の間取りをヴァーチャルで体験できるVR住宅プレゼンシステムなど、様々な事例が登場。

ハウスメーカーがVRを活用してバーチャル住宅展示場を作ることで、オンラインでより魅力的な情報発信ができるようになったり、現地で案内する時間や人件費を削減することが可能になりました。また、顧客にとっても家にいながらVRで住宅見学に行けるので手間や時間を省くことができ、大きなメリットとなっています。

今回は、住宅業界におけるVRの活用について、具体的な事例やソフトを挙げながら紹介していきます。

VR・AR・MRの違い!専門家であるスタートアップ企業がくわしく解説

という方はコチラの記事を参照してみてください。

【住宅VR事例】MAツールとVRを組み合わせた“最強”の営業法!|山根木材ホーム

【目次】

VR技術の活用で住宅見学や間取り設計がもっと便利に

VRを活用することでどんな変化があるのか?

ここでは、住宅分野におけるVR活用の可能性について解説します。

住宅分野においてVRを活用することで、従来では改善が難しかった3つの制約を解消してくれます。

一つは時間的な制約。

これまでは顧客が理想の家探しのために、モデルハウスやモデルルームに足を運ぶのが一般的でした。そのために場合によっては休みをとる必要があり、顧客にとっては大きな負担やネックになります。そこでVRを活用することで、好きなときにより短時間で住宅見学をすることが可能になりました。遠方からの顧客に対して足を運んでもらう回数を最小限に抑えることができ、さらにそのまま遠隔で契約まで進むリモート契約も増えつつあります。

もう一つは空間的な制約。

モデルハウスやモデルルームを実物で作るのに大きなコストがかかるうえ、使用できる期間は一時的。事業者にも大きな負担となっています。VRによってヴァーチャル空間にモデルハウスやモデルルームを作れば、そういった空間的な制約を取り払うことができます。

最後に、魅力を伝える難しさです。

家の魅力を伝える方法として、写真や動画が一般的ですが、なかなか空間としての魅力を伝えたり、顧客に実感を持ってもらうのは難しいこと。そこで顧客に空間をVR体験してもらえれば、家の魅力をより臨場感やリアリティたっぷりに伝えることができます。

つまりVRによって、住宅はいつでも、どこでも、その魅力を最大限体験することができる商品へと変化しました。まさにコロナ禍で新しいビジネスモデルが求められるハウスメーカーや工務店にとって、VRは大きな味方になりうるものなのです。

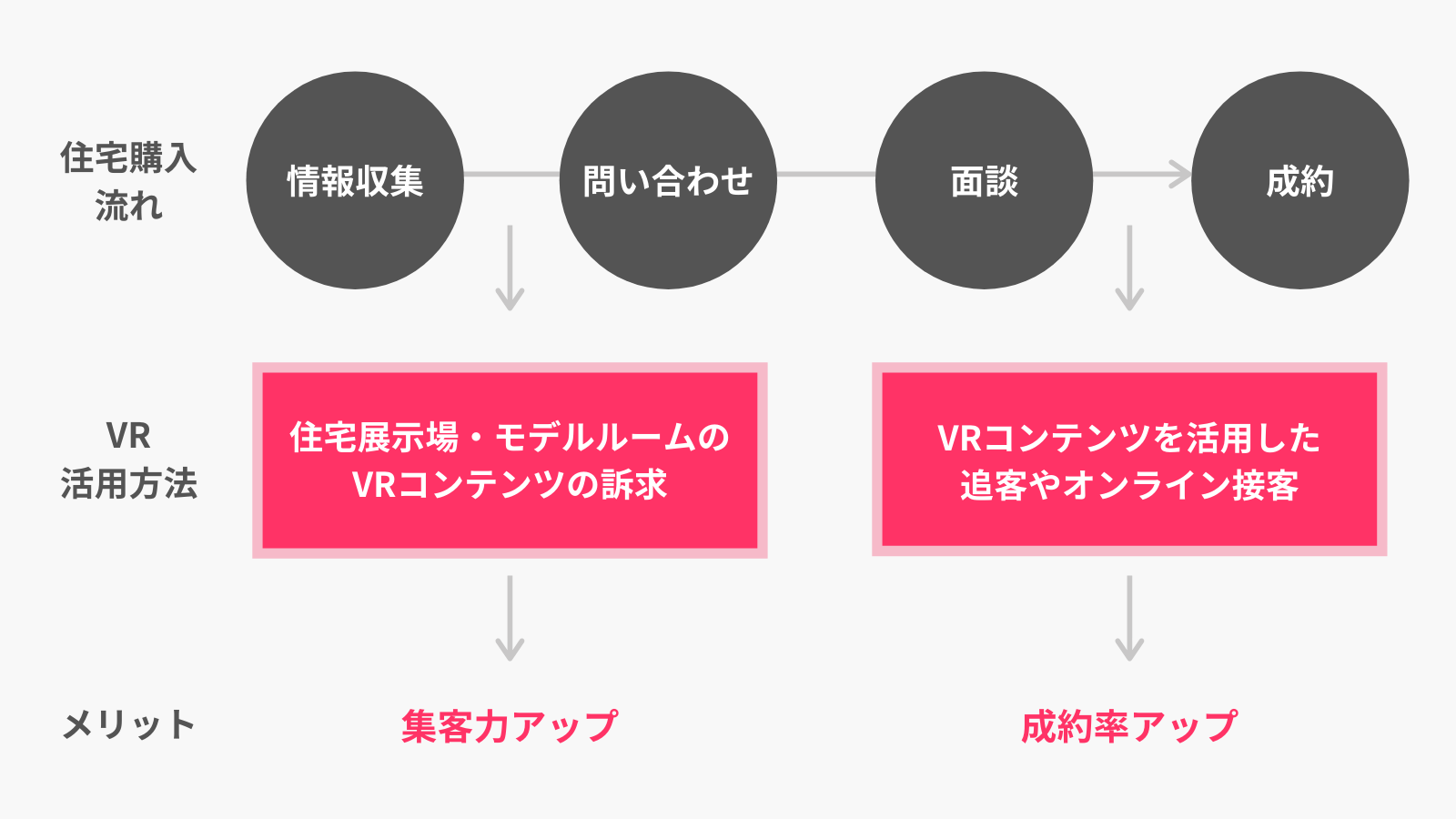

事例でわかる!住宅分野でのVR活用のメリットは集客力と成約率アップ

ここからは実際にVRを活用することで、事業者が得られるメリットを具体的に解説します。

一つ目のメリットは、集客力アップです。

VRコンテンツをウェブ上に掲載しておくことで、わざわざ住宅展示場やモデルルームに足を運んだり、問い合わせするほど関心が高くない層にもリーチすることができるため、集客の入り口が広がります。VRとはいっても、ヘッドセットやVRゴーグルを持っていなくても体験できるコンテンツもあるため、顧客は気軽にモバイルやパソコンからVR見学をすることができます。具体的な詳しい内容については、後ほど活用事例で紹介します。

二つ目のメリットは、成約率アップです。

コロナ禍でリモート商談が増えているなか、顧客に現地まで足を運んで見学してもらうハードルは高くなっています。そこでVRコンテンツがあれば、リモート商談においても実際に内見してもらいながら説明ができ、顧客の温度感を上げることができます。また、視線分析などのシステムによって顧客の関心が高いエリアを特定することもできます。0.5次リモート面談でVR見学をしてもらったり、メールで顧客にVRコンテンツを送付するなど、業務を効率化しつつ、成約率をあげることができます。

成約率がアップした具体的な方法について、二つの事例を紹介します。

21棟からからなる戸建分譲住宅「PEAKS松の本」のプロジェクトでは、街並みやモデルハウスの完成後の様子を確認できる360度のVR画像や動画等を採用。遠隔地でも顧客と住宅営業マンが同じVR画像を見ながら、提案や説明を行うなどの営業活動を行いました。

VR画像によって完成後のイメージを上手く伝えることで、従来なら「完成したものを見て考えます」という顧客の決断を後押しした結果、第一期販売10戸のうち、5戸がモデルハウス開設前に契約に至りました。

山根木材は資料請求に紙の資料で対応をしているなかで、住宅展示場の来場率に伸び悩んでいました。そこで、VRとMAツールを組み合わせて導入。

建築中、建築前の計画段階のVRと完成してからのVRと、進捗を追って配信していくことによって「この前のあの家、もうできてる!」という興味喚起になるうえ、過去に資料請求した人たちも「できているなら見せてください」という風に掘り起こしが可能に。このように追客活動に成功した結果、資料請求からの来場率を2倍にしました。

▼詳細はこちらの記事から

【住宅VR事例】MAツールとVRを組み合わせた“最強”の営業法!|山根木材ホーム

住宅展示場のVR活用事例5つ

ここからは実際にVRが住宅展示場においてどのように活用されているのか、特徴や利用されているシステムなど、具体的な事例でご紹介します。

1)ハウジングこまちVRタウン「ハウこま島」

新潟の住宅事業者が多数集まって、ハウこま島という場所にVR住宅展示場が出来ています。架空の街つくりで世界観を伝えたやり方も、特徴的で、随所に工夫を感じます。

新潟県のニューズライン社が企画しています。様々な実写のモデルハウスがたくさんあり、見てるだけでとても楽しくなりますね。

今後も新しい住宅事業者が参加して、新しいモデルハウスが追加されていくので、拡張する住宅展示場となっています。VR展示場ならではで参考になる面白い取り組みです。

コロナ問題に対応した新しい生活様式の中では、住む場所の選択肢も増えます。そういう中で、新潟県への引越しをする遠方地の人たちの集客力アップなど、新しい可能性を感じます。

2)バーチャル住宅展示場VRタウン

日本ユニシス社が提供するマイホームマーケットを利用して、実物ではなく3Dキャドで設計された家をVR化した住宅展示場です。

多くの住宅会社が参加して、実物ではなく設計デザインされたたくさんの家を見ることが出来ます。注文住宅を考える上でとても参考になりますね。

それぞれのVR住宅を見るのに、少しページの読み込みは重いですが、綺麗な実物のようなVRコンテンツがたくさん見れます。また、一つの街が表現されていて、これからさらに新しいモデルハウスが増えていくと思うと、よりワクワクする街が作られていくでしょう。

ハウこま島のように、複数の住宅会社が参加して、一つのメディアとして、集客力が上がり、それぞれの会社に送客をすることを目指しています。今後、こう言った取り組みが増えていくのではないでしょうか。

3)イオンハウジングVR展示場

イオンハウジングの幕張新都心店になるVRの住宅展示場です。

オンライン型ではなく、その場に行く必要がありますが、身近なところに住宅展示場を実現する面白い取り組みですね。

買い物ついでに家探しもできるものですが、オンライン型に比べるとリアルな場所に行く必要があるということで、集客力は劣ります。ただ、たまたま家探しをしている人を集客するという観点ではまた違った人たちを集めることができるのかもしれません。

また、VRデバイスも用意されているので、スクリーンでぐるぐる見るのでなく、VRデバイスでその家の中にいるような体験ができることも特徴の一つです。

4)大英CODATEピークス松の本

福岡県の上場企業、大英産業株式会社が、松の本の街づくりプロジェクトとして住宅展示場をVRでも発信しています。

新潟県での取り組みもそうですが、このような地方での取り組みは活発化しています。VRコンテンツが実写や3Dキャドで作られたものなどが組み合わさっており、区画の外観イメージもVRで見れるのは他とも違った面白い取り組みです。

VR住宅も作り込まれていて、思わずたくさんの家を見て回ってしまいますね。

<特徴>

・単独

・オンライン型

・実写と実写で無い3DキャドのVR

・街が作られている

<利用システム提供会社>

株式会社スペースリー

Matterport

5)VR展示場「ウィザースパーク」

新昭和グループの株式会社新昭和ウィザース神奈川での取り組みです。

多数のVRの住宅コンテンツが用意されていますが、オンライン上で見れるのは限定されています。たくさん見たい方は個別の登録、問い合わせをする必要があり、他の取り組みとはまた違った活用方法になっています。

このような見せ方がどこまで効果的かはわかりませんが、それぞれの事業者の方針で活用方法も様々ということで参考になる取り組みです。

6)Houpark

引用:HOUPARK

高品質建築パース・CGパース・VR対応360度CG制作を行う株式会社トラスト・エーが設立したHOUPARK(ハウパーク)は、バーチャル空間でモデルハウスを体感できるVR住宅公園。

自宅にいながら様々な工務店・ビルダーを一度に見比べることができ、本物さながらの世界で理想の家探しをすることができます。

希望の性能/機能やデザイン/工法で細かい絞り込みをして、モデルハウスを探すことができるのもポイントです。

7)バチャウス

引用:バチャウス

バチャウスは、神奈川県の工務店の家づくりコンセプトを体験できるVR住宅展示場ポータルサイト。

いつでもどこでも、PCやスマホでの内覧はもちろん、VRゴーグルを持っていればより臨場感のある映像で体験することができます。

「高性能だけど遊び心のある家」、「北海道の寒さにも耐えられる暖かな家」などこだわりたいポイントからモデルハウスを探すことができるのも特徴です。

ハウスメーカー・工務店単独のモデルルーム・ハウスのVR活用事例8つ

続いて、ハウスメーカー・工務店単独のモデルルーム・ハウスのVR活用事例を8つ紹介します。

1)あいホームバーチャル展示場

2021年2月にオープンしたばかりのバーチャル展示場。住宅展示において一社単独でバーチャル展示場を開発するのは国内初の事例です。また、内覧できるのは全19棟と国内最大の規模となっています。

「あいホームバーチャル展示場」は、スマホからいつでもどこでも住宅展示場を見学することができるWEBコンテンツ。あいホームが手掛ける全19棟のモデルハウスのほぼすべての居室を内覧することができ、複数の住宅を比較して検討することができます。

2)三菱地所レジデンスVRモデルルーム

三菱地所レジデンスの取り組みです。全国のモデルルームが数多くVR化されています。米国マターポート社のシステムを全面採用し、高品質なカメラでとても綺麗なVRコンテンツになっています。

ブランディングへのこだわり含めて、三菱地所レジデンスらしい取り組みと言えるかと思います。

3)積水ハウス360°VR設計

3Dキャドで理想のお家を設計、提案し、それを顧客がVRで体験できる、という積水ハウスの取り組みです。

オンラインでの集客という観点ではなく、顧客とのミスコミュニケーションを減らして成約率をあげていく、営業効率を上げるという目的での活用方法になります。

4)サンヨーホームズ「ぐるっとVR 360度パノラマモデルハウス」

スマートフォンやパソコンで、サンヨーホームズのサイトから見られるモデルハウスの360度画像です。実際にある展示場の風景を外観から中まで見ることが可能。

Google CardboardやハコスコなどのVRゴーグルを装着すれば、より臨場感たっぷりに体験することができます。

5)三心の家「VR ” 360° ” 住宅見学」

株式会社三心が提供するVRを活用した住宅見学サービス。神奈川県内の商業施設で、専用機械を使って体験することができます。

様々な戸建て住宅プランをバーチャル空間内で歩き回る疑似体験ができ、各部屋の奥行きや高さの違い、コンセントの位置など、図面だけではイメージしづらい注文住宅の課題を解決し、より具体的なマイホームの検討を実現することができます。

6)アイフルホームバーチャルモデルハウス

アイフルホームが提供するバーチャルモデルルーム。

「子育てを楽しむ」「海と共に暮らす」などのテーマに沿ったモデルルームをスマホやPCから360°画像としてみることができます。また、VRモードにしてVRゴーグルを装着すればさらにその場にいるような感覚で見学することが可能。

また、全体やフロアごとの間取りを外側の様々な角度からイメージとしてみることができたり、測量モードにして実際の寸法を図ることができるなど、実際の空間をイメージできる工夫が多くされています。

7)アースティック「ひびきのVR住宅展示場」

引用:ひびきのVR住宅展示場

福岡県北九州市のひびきのエリアに実際にあるひびきのVR住宅展示場のモデルハウス内を、アースティックのウェブサイトから360°画像でみることができます。

居室だけでなく、ウォークインクローゼットの中まで見ることができ、実際のモデルハウスをとてもイメージしやすくなっています。

8)バードタウン「在宅VR見学会」

引用:在宅VR見学会

滋賀県大津市の新築分譲住宅バードタウンが提供する、自宅にいながら360°の画面で物件の内覧ができるヴァーチャル住宅見学会。

VR対応のスマホでアクセスすると、VRモードでよりリアルにモデルルームを見学することができます。

9)アイディホーム「VRモデルハウス見学会」

引用:VRモデルハウス見学会

アイディホームの規格型注文住宅「リナージュ・プラス」をいつでもどこでも疑似体験できるVRモデルハウス見学会。

スマートフォンやパソコンで、バーチャルモデルハウスを360°パノラマVR体験することができます。

住宅展示場・モデルルームのVRを作るなら!住宅分野のVR制作ソフト5つ

ここからは、住宅展示場・モデルルームのVR制作におすすめのVRソフトを5つ紹介します。

1)Spacely

スペースリーは、360度VRコンテンツを誰でも手軽に簡単に制作、編集ができるクラウドソフトウェア。パノラマ写真を撮影し、クラウドにアップロードするだけで、滑らかに動く高品質のVRコンテンツを自動作成することができます。

住宅分野での活用はもちろん、研修機能もついてさらに幅広い活用ができるようになっています。

スペースリーの特徴は、反響自動取り込みから接客まで一環した活用ができる独自のオンライン接客システム、AIを活用した業務効率・品質向上、AI画質処理や顧客視線データ分析など最先端技術をシンプル操作できること、4000社以上の導入支援から得たノウハウを活かした充実のサポートだと言えます。

料金は使用規模で選べるパーソナルプラン月額¥4980、ビジネスプラン月額¥24000、プレミアムプラン月額¥42000の3プラン。7日間の無料体験も行っています。また、スマホと360°カメラだけで始められる導入のしやすさも魅力の一つです。

2)Nurve

Nurveはリアルとバーチャルを繋ぐプラットフォーム「ナーブクラウド」を提供しています。「ナーブクラウド」は、VRコンテンツの収集・管理・配信のための共通的な機能群を備えておりSDK(開発キット)を用いて様々なアプリケーションと統合可能なサービス。

専用アプリのダウンロードや会員登録は不要で導入しやすく、顧客と1クリックで通話開始できたり、顧客の画面を同時に共有できたりと顧客とのつながりを強く作る接客システムも充実しています。

また、それぞれの業界や業態に合わせた種類豊富なサービス・プランがあるのも大きな特徴です。費用はそれぞれのサービスで異なります。

3)Matterport

撮影から活用まで幅広い方法でVRを導入できるMatterport。

自分で物件をキャプチャするかMatterport Capture Servicesを使用する二パターンがあり、どちらの場合も導入がとても簡単で手軽なのが特徴です。

撮影するカメラは、高品質な独自のMatterport Pro2からiPhoneまで幅広い種類のカメラに対応していて、無料プランからすぐに導入することができます。最大までアップグレードしたビジネスプランでも月$309と、値段が手頃なのも嬉しいポイント。

4)doit VR

スマートフォン、PC、タブレットPCとあらゆる端末でVRが制作できるVRソフト。

360度パノラマ画像や360度動画さえあれば、「アップロード」「設定」「公開」の3ステップの簡単操作でVRが制作できます。また、公開用のURL、埋め込みコードが自動で発行され、SNSシェアやあなたのウェブサイトに発行されたURLを配置するだけで簡単に公開・配信ができます。

また、オプションとして360°動画ツアー作成や360°撮影出張サービスを申し込むことも可能。それぞれの料金プランは問い合わせて確認する必要があります。

5)Zenkei

引用:https://www.zenkei.com/from360

ZENKEIのデジタルツインは、AIを組み込んだ新時代のVRサービスを提供しています。

VRの制作を撮影計画からウェブ公開まで、AIの支援により驚くほど簡単に実現します。また、デジタル化された”物件の質感”を「デジタル クオリア」として抽出し、DBにある既存の定量的データと併せて、「定量+定性」による、今までは不可能だった分析処理を可能にしました。

また、ZENKEIで導入したVRの数が増えるほど、利用されればされるほど、AIが活用できるデータが貯まります。さらにAIが外界からくる情報を基に、初歩的な人の判断を体験学習し習得していくので、将来的にはAIによるフロント業務を実現することも可能です。

プランは、ベーシックプラン¥30,000、プレミアムプラン¥60,000、デジタルツインを運用するベンダー向けDXフロンティアプランがあります。

VRと住宅まとめ

いかがでしたでしょうか?

住宅分野でのVRの活用方法は様々で、たくさんの可能性やメリットがあります。

イオンハウジングVR展示場や積水ハウスの取り組みは、他とは違った店舗型の取り組みです。

店舗や現地に行くこと自体がコロナ問題に対応した新たな生活様式では少なくなるので、オンラインでの取り組みがますます注目されていきますが、このような取り組みにも注目ですね。

積水ハウスの取り組みは顧客へのプレゼンに特化したVRの活用方法です。実際に対面での接客での活用も住宅分野では重要ですし、このような取り組みに対応したサービスもあるので最後に紹介します。

例えばALTA for VR。新たな住宅展示場をその場で実現するものです。

住宅分野におけるVRの活用といっても、複数会社の取り組みかどうか、オンライン型かどうか、実写版かどうか、見せ方として街のような見せ方など特徴は様々でした。

ぜひ貴社がどのような事業を運営しているか、どのくらいの規模か、どんな目的でどんなサービスを活用したら良いか考える上で参考にしてみて下さい。

最後までお読みいただいてありがとうございます。

セールス・マーケ向け限定資料を以下より入手することができます。