コロナ禍の人材育成に活かされる「VR研修」の押さえておくべき基礎知識まとめ

近年、国内外を問わず多くの企業が実用レベルでの導入を進めているVR研修。新人教育や技能研修、安全教育など業界や業態にかかわらず、あらゆる場面でそのメリットを最大限に生かした活用がなされています。

ところが、VR自体がまだまだ新しい技術だということもあり、それを使った研修システムの具体的なイメージが世に浸透していないことも事実です。

そこで今回の記事では、そもそもVR研修とは何なのか、導入することでどのような効果が期待できるのかといったVR研修の基礎知識についてまとめて解説していきます。また、VR、AR研修の将来性についても解説。

従来の研修制度やオンライン研修に対してどのような違いやメリットがあるのかを把握し、これからの人材育成について見直すきっかけになれば幸いです。

※スペースリーの防災研修のVRサンプル。パソコンから見る際は、画面右下のフルスクリーンボタンをクリックして閲覧をお願いします。VRを使うとこういったことも可能です。

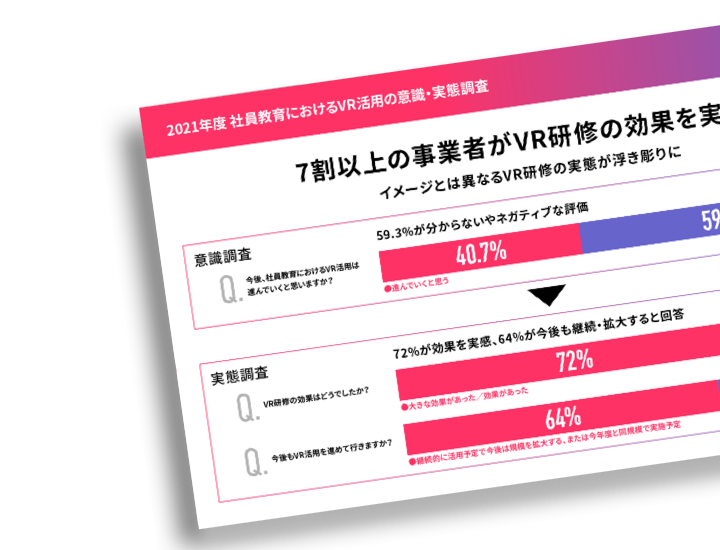

2024年1月リリース「2023年度 社員教育におけるVR活用の意識・実態調査」

2021年に第1弾をリリースしてから2年、世間一般におけるVR研修に関するイメージ(意識調査)と、実際にVRを導入している事業者の体感 (実態調査)の両面でアンケート調査第2弾を実施しました。

☑ VR研修を導入経験有・導入検討中と回答した事業者が14P増加(2021年度5%→2023年度19%)。中でも、KYT・安全研修での活用が特に増加(8%→55%)。VR研修への注目は高まっている傾向。

☑ 世間一般では価格や効果に懸念が多い一方、実態はVRを導入した事業者の約8割がコストを抑えつつ効果を実感。

ダウンロードはこちらから。ぜひ、今後の新人研修・社員研修にお役立てください。

VRとは?AR、MRとの違い

VRを活用したコンテンツに対しての認知度はここ数年で急速に高まり、様々な分野で活用が進められてきました。VRを使ったテーマパークがオープンしたり、企業のウェブサイトの中に360度動画が埋め込まれていたりと、VRコンテンツが私たちの生活の中にも少しずつ入り込んできていることを実感できます。

VR (Virtual Reality, 仮想現実) とは、映像や画像などのコンテンツ自体のことではなく、仮想の空間や物体をコンピューターで作り上げる技術のことを指します。現実に近い感覚で物事を体験できるため、使い方次第で幅広い分野に活用でき、今注目を集めています。

MR/ARという単語もVRと並んでよく見られますが、AR(Augmented Reality, 拡張現実)とは、現実に目の前にある世界に、仮想世界が拡張されたように感じられる技術、と言えます。わかりやすい例を出すと『ポケモンGO』などの人気ゲームも、AR技術を使用して、現実世界にポケモンたちを出現させるゲームとなっていますね。スマホを通じて体験したり、メガネのような実際に目の前が見えるARグラスを使います。

MR(Mixed Reality, 複合現実)は、ARと似た部分もありますが、現実世界の対象物に沿ってVRの世界が展開します。

要するに、自分のいる部屋をMRグラスがスキャンし、グラスを通してホログラムで再現された部屋にいるように振る舞えるのがMR技術です。

VR/MR/AR技術は、遠く離れた場所に自分がいるような感覚や、実在しないものを手に持ってみたりといった、現実では体験できないものも擬似的に体験できるという強みがあります。

研修分野でのVR活用4つの強み

上記のことを踏まえて、VRをどのように人材育成に活かすことができるのか解説していきます。

時間や場所の制約を取り払う

VR研修を一言で説明すると、仮想空間で行う研修です。

仮想空間上に研修場所を設けることで、従来屋外で行う必要があった研修をオフィス内で実施できたり、夜間に行う必要がある訓練を日中に実施できたりと、研修を実施する時間と場所の融通が利きやすくなります。

また、感染リスク回避のため、集合研修やOJTでの新人同行を避けたいと考える企業が、新人研修にVRコンテンツを取り入れるケースが増えています。例えば、食品衛生管理の現場で集合研修や同行研修をVR研修に置き換えることによって、コロナ禍でも効率的に研修ができたという事例もあります。

詳細は【VR研修活用事例】コロナ禍における新人研修で満足度100%! 食品衛生管理のVR研修|BMLフード・サイエンスより

現実での実施が難しい研修を実現

VRを活用すれば、現実的に実施不可能なシチュエーションでの研修を行うことができます。

たとえば、オフィスや店舗においての防災訓練などを行う際に、実際の間取りを仮想空間上に再現し、そこに煙が充満した際の視界をシミュレーションしたり、その状況のなかでどのように避難するか実際に体験することもできます。

実際にオフィスに煙を充満させるのは安全管理面から難しいですが、仮想空間上ならどんな状況も自由にシミュレーションすることができます。

人件費や時間の節約

VR研修を導入すれば、講師も受講者も研修場所に集まる必要がなくなります。そのため、大幅な人件費や移動費、そして時間の節約ができます。

これまで研修業界では一度に数百人が集まる集合研修が一般的でしたが、コロナ禍では感染リスクを抑えるため小規模な研修を複数回実施する必要がありました。しかし、実施する回数が増えるほどに講師の負担も大きくなり、コストや時間がかさむという問題もありました。VRを活用すれば、研修に伴う移動費や人件費を削減して効率的に実施することができるため、有事の場合にも有効です。

楽しいので習熟度が上がる

実際にVR研修を導入した企業や受講生の声で「視覚的に、ゲームのように技術習得を促せるのでわかりやすい。楽しい。」といった声がよくあがります。

VR研修は内容に没入して研修を行うので、受講生の能動性を引き出すことができる特徴があります。ビデオ研修のように見ているだけで退屈といった声も少なく、習熟度アップの効果が期待されます。

実際にVRクラウド『スペースリー』VR研修で習熟度43%アップや研修33%効率化 大同メタル工業との実証実験結果のように高い効果も出ています。

また、作業を言語にとらわれずに伝えられるので、海外研修生へ研修にも活用がしやすいのも特徴です。

2024年1月リリース「2023年度 社員教育におけるVR活用の意識・実態調査」

2021年に第1弾をリリースしてから2年、世間一般におけるVR研修に関するイメージ(意識調査)と、実際にVRを導入している事業者の体感 (実態調査)の両面でアンケート調査第2弾を実施しました。

☑ VR研修を導入経験有・導入検討中と回答した事業者が14P増加(2021年度5%→2023年度19%)。中でも、KYT・安全研修での活用が特に増加(8%→55%)。VR研修への注目は高まっている傾向。

☑ 世間一般では価格や効果に懸念が多い一方、実態はVRを導入した事業者の約8割がコストを抑えつつ効果を実感。

ダウンロードはこちらから。ぜひ、今後の新人研修・社員研修にお役立てください。

なぜ研修にVRを活用するのか

自分が実際にそこにいるという緊張感や臨場感

VR業界ではよく「没入感」という言葉が使われますが、これは仮想空間にリアルに入り込んでいるという感覚を意味します。実際にそこにいるわけではないことを頭では分かっていても、VRでジェットコースターの映像を見ると背筋がぞわっとするような感覚になるのが良い例です。

この没入感が他の映像コンテンツなどに比べて圧倒的に高いのもVRの特徴で、これによって生まれる良い効果が多くあります。

前章の防災訓練の例のように、通常であれば想像力で補うしかない要素の多い緊急時対応の研修などにおいても、仮想空間に入り込んでしまえば自分が実際にそこにいるという緊張感をもって研修に臨むことができます。

業務車両の運転や危険機材の扱い、高所作業などの安全研修においてのVR研修は、まさにこのような部分を評価されて導入されています。

空間把握がわかりやすい

VRを使うと自分の周りを360度見渡すことができます。

そのため、機械室や調理現場、また工場内など、様々なものや機器が設置されている場所での作業を学びたい場合、一定の画角だけでなく、空間の把握ができるVR研修は非常に相性が良いです。

人の目線で共感力アップ

VR研修のキーワードの1つに「共感」があります。

大手スーパーマーケットチェーンのウォルマートでは、接客する顧客の背景にフォーカスしたVRコンテンツを制作し、レジスタッフの研修に組み込んでいます。

例えば、「幼い息子を連れて乳児用の薬を買おうと思ったのに、手持ちのお金が足りないことに気づいた父親」、または、「入院してしまった父親のために必要なものを買いそろえようと焦っている女性」など、実際に来店する顧客の事情を想像させるコンテンツを制作し、体験させることで、スタッフに顧客への共感を促すための研修プログラムを使用しています。

これは「共感型研修」と呼ばれる研修方法でもあり、VR研修の利点の一つです。例えばクレーム対応などの研修にも、この共感型研修を取り入れることができます。

通常の映像資料との大きな違いとして、VRは研修を受ける人の目線で映像を作ることができる点です。

例えば接客の研修においては、通常の映像資料では登場する人物が行う接客を客観的に観察するような視点になってしまいますが、VRであれば、受講生自身が仮想空間内の店舗に入り込み、自分自身で接客を体験する主体的な空間を作ることができます。

ゲーム感覚の能動性

テキストや画像、映像など、他の媒体に比べてVRは能動性を引き出す研修を実施することができます。

その大きな理由に自分の動きがVRの空間上に反映され、さらに仮想空間上に存在する人や物がリアクションを返してくるという相互作用的な動きがあるためです。あたかも自分がその世界にいるような没入感と相まってこの効果は大きなものとなります。

自分が起こしたアクションに応じて次に進むという、まさにゲーム感覚の要素は受講者のやる気につながります。

国内外の研修のVR活用、代表事例4選

実際にVR技術を使った研修を活用している企業の例を見てみましょう。

1. ウォルマート

上記でも出てきたウォルマートは、世界的なスーパーマーケットのチェーン企業です。日本では「SEIYU」を展開しています。

ウォルマートは従業員に対するVR研修を大規模に導入していることでも有名で、主に接客トレーニング研修をVRで行っています。ウォルマートのような、実際の映像・画像を使った研修方法の利点は、臨場感があり、実際に起こりえるシーンを実感できやすい、という部分にあります。

VR研修では再現の難しい状況でも作り出すことができるので、ブラックフライデーなど、年に数回開催される大セール時の大勢の顧客への対処法などをVR研修で学んでいます。

※ウォルマートが導入したVR研修については、以下の記事で詳しく紹介しています。

VRが研修を変える!ウォルマートのVR研修導入事例

2. ケンタッキーフライドチキン(KFC)

ケンタッキーフライドチキン(以下、KFC)は日本でもおなじみのファーストフードチェーン店ですね。KFCもVRを用いた独自の研修(ゲーム)を提供しています。

動画を見ると分かるように、VR形式の脱出ゲームになっています。フル3DCGでキッチンの中で、チキンを揚げるまでは出られないぞ…というゲーム性の高いコンテンツになっていますね。まさにVR研修の良いところを最大限に活かした研修方法です。

このような3DCGで作られた研修コンテンツは、製作時間や費用はかかりますが、ゲーム性が高く受講生も没入しやすく習得率が高いという利点があります。実際に、キッチンで行うと25分かかるトレーニングを、VRを用いることで10分で完了できるようになったという結果が出ています。

3. 東日本旅客鉄道(JR東日本)

JR東日本は日本では言わずと知れた鉄道会社ですが、JR東日本もまたVRによる研修を導入しています。

2016年6月に設立したソフトバンクの「VR事業推進室」と合同で制作されたコンテンツは、鉄道の三大労災といわれる「触車」「墜落」「感電」のうち「触車」と「墜落」に関する4つの事故を再現し、通常なら体験することが不可能な労災事故を体験できるようになっています。

VR研修の利点である「仮想体験」をさせることによって、研修生の安全意識向上に寄与しているということです。実際の現場では絶対にしてはいけない失敗をVR研修で自身の経験にできる。これは大きな成果です。

4.ANA

大手航空会社の全日本空輸株式会社(ANA)もまた、客室乗務員訓練にVRを取り入れています。

NECが開発した「法人VRソリューション」を活用して、3DCGで再現した機内で緊急事態の安全確認作業を仮想世界で体験するという研修方法をとっています。

現実で再現困難な機内での緊急事態(火災、急減圧)や機内設備の安全確認作業を、VRで再現。万が一の緊急事態の安全教育において、反復実習が可能になったことで業務手順の定着率が上がったという結果も出ているようです。

そうそう発生するわけではない状況だけど、その際の対処法は安全上知っておかなければいけない…。今まではそうしたシーンでの研修はロールプレイングなどでしたが、3DCGなどでより精密に状況を再現できるVR研修の需要は年々高まっています。

まとめ

今回はVR研修の基礎知識についてまとめて解説しました。

VRの技術的な特長がそのまま活かされている面もありつつ、五感での体験が人に対して与える精神的な影響についても認識を広げると、まだまだVR研修の今後に期待できるところは大いにありそうです。

VR研修は従来の研修制度と比較すると場所や時間を選ばないこと、また、様々な状況を再現できるため現実では困難な研修も実施できるようになること等、研修の幅が大きく広がることをご紹介しました。参加者の五感に働きかける研修では、従来の研修にはない主体的な学び方によって自身の経験とすることができる質の高さも特徴的でした。

これからも導入事例が増えていくことが予想されるVR研修。将来的にはさらに工夫が重ねられ、今ではまだ予想もつかないようなVR研修が出てくることも期待できます。今後も発達し続ける分野であることは間違いないので、目が離せません!

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

「実際にVR研修を体験してみたい!」という方は下記より資料をご請求ください。希望される方にはVR活用の限定資料やVR研修のサンプルをお送りいたします。

研修分野のVR活用方法については以下の記事をご覧ください。

【VR研修】9つの最新研修事例と4つの研修提供会社をご紹介!